PROJEÇÕES DA HISTÓRIA

O rio Jangada por pouco não ficou argentino

A publicação do laudo de arbitragem de Grover Cleveland, presidente dos Estados Unidos, em 5 de fevereiro de 1895, marca um dos capítulos mais importantes da definição do território brasileiro. Ao definir a fronteira com a Argentina como sendo os rios Peperi-Guaçu e Santo Antônio, o mandatário estadunidense encerrou uma disputa antiga reconhecendo o relatório apresentado por José Maria da Silva Paranhos Júnior, o barão do Rio Branco, como inteiramente procedente e as proposições brasileiras como as que deveriam ser seguidas. Esta foi a primeira de uma série de vitórias de Paranhos Júnior, que entrou para a história como um dos maiores diplomatas brasileiros, e representou o agravamento da disputa interestadual que culminou nos conflitos armados da região contestada, entre 1912 e 1916, tão conhecidos dos habitantes de nossa região.

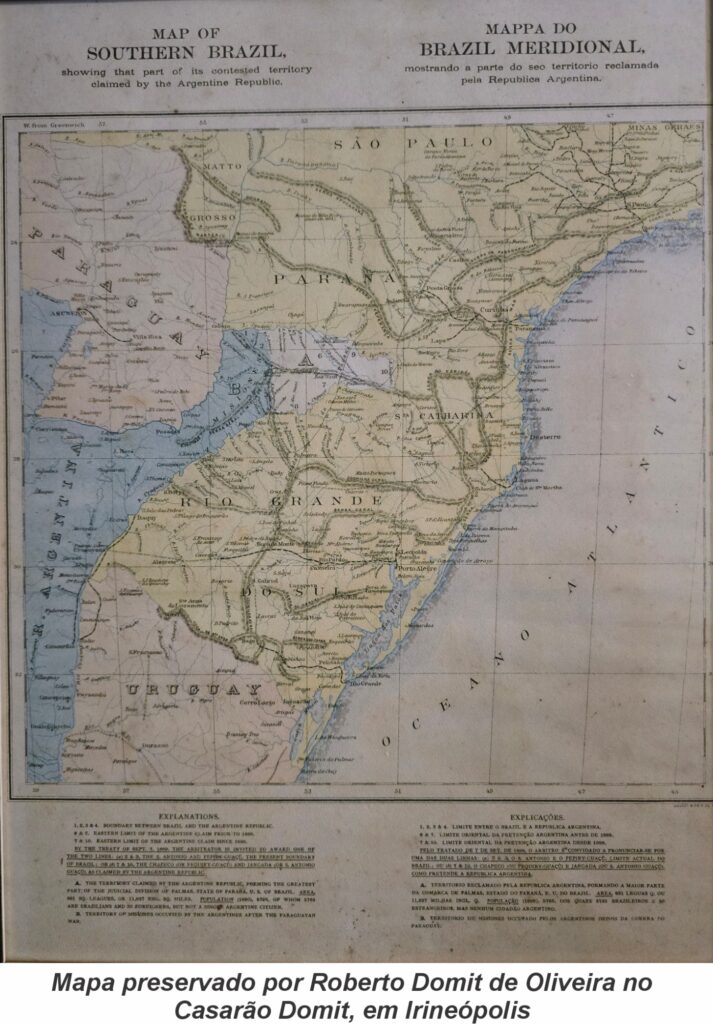

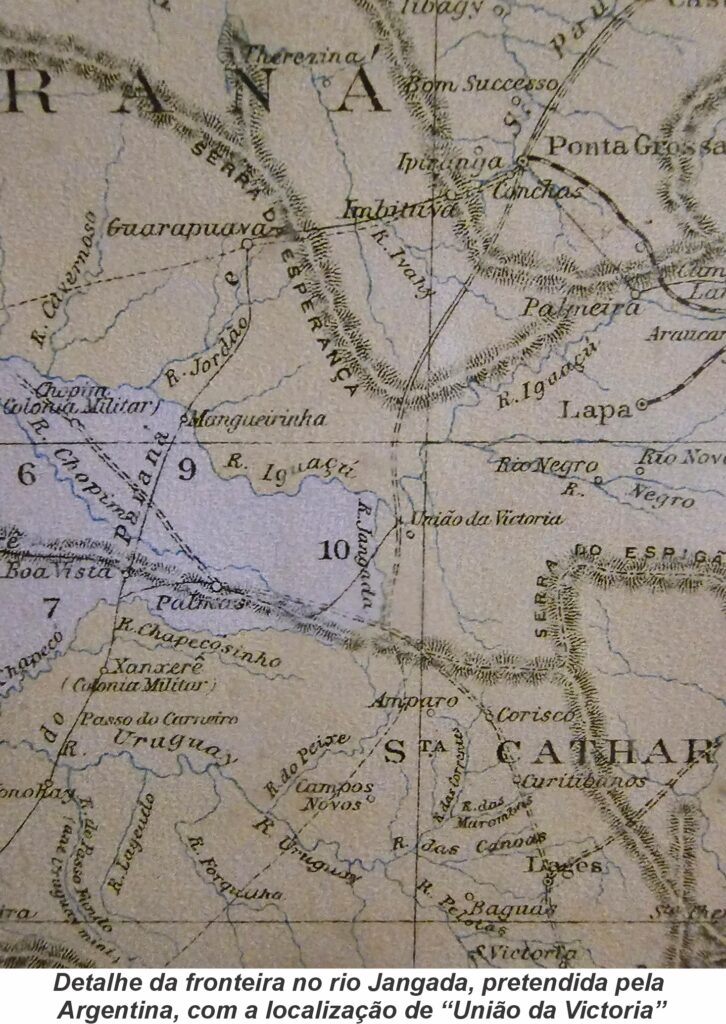

O que é bem menos conhecido (aliás, o que é quase nada conhecido) é o fato de que, caso as argumentações argentinas apresentadas pelo diplomata Estanislau Zeballos tivessem sido aceitas por Cleveland, o território argentino englobaria uma região muito maior do que a área ocupada pelo município de Palmas, que emprestou seu nome à disputa (conhecida como “Questão de Palmas”). Na verdade, ele chegaria até o limite de uma nova localidade criada em 1890 após ser desmembrada da sua, até então, sede: Porto União da Vitória. É o que comprova um importante documento preservado por Roberto Domit de Oliveira, exposto no histórico e belíssimo Casarão Domit, em Irineópolis. No mapa confeccionado em algum momento entre 1890 e 1894, o limite máximo da área contestada pelos argentinos é o rio Jangada, no ponto onde está presente o marco da fronteira entre os estados do Paraná e Santa Catarina, estabelecida pelo acordo de limites efetivado em 1917.

A questão vem de longe. Mais especificamente de 1750, quando o Tratado de Madrid definiu a fronteira entre Portugal e Espanha, na região, nos seguintes termos: “a partir do rio Uruguai, seguindo pelo Peperi-Guaçu, continuando por uma linha seca até a nascente do Santo Antônio e, posteriormente, prosseguindo até o rio Iguaçu”. Apesar da precisão conceitual, o século XVIII foi marcado por uma grande imprecisão geográfica em todo o mundo. Embora rios e acidentes de relevo fossem conhecidos, batizados e catalogados, ninguém poderia afirmar com certeza, uma vez no terreno de observação, onde se encontravam. Assim, embora os rios tivessem sido claramente nomeados no documento, permanecia em aberto o problema de sua exata localização, tema que gerou o debate resolvido apenas em 1895. Problema semelhante ocorreu na chamada Questão do Amapá, ao norte, onde a fronteira com a França também permanecia indefinida pela incapacidade de localização precisa do rio Oiapoque. Acontece que em 1713, data da assinatura do Tratado de Utrecht entre Portugal e França, a fronteira ficou definida no “rio de Japoc, ou Vincent Pinson”. Só que o rio Araguari, localizado mais ao sul, também foi conhecido como rio Vicente Pinzón durante muito tempo, o que levou os franceses a argumentar, posteriormente, que era esse o curso d’água que deveria separar sua colônia do território brasileiro. Caberia, novamente, ao barão do Rio Branco defender a posição brasileira em novo arbitramento, cujo laudo final exarado em 1 de dezembro de 1900 por Walter Hauser, presidente da Confederação Suíça, novamente deu ganho de causa ao Brasil.

O mapa presente no Casarão Domit representa um dos mais bem preservados documentos acerca da disputa pelo território de Palmas. Confeccionado em português e inglês, traz no nome o motivo de sua importância: “Mappa do Brazil Meridional, mostrando a parte do seu território reclamada pela República Argentina”. Lá está em posição de destaque, como cidade fronteiriça das pretensões apresentadas por Zeballos, “União da Victoria”, localizada às margens do rio Jangada, fronteira defendida pelos argentinos. Ao apresentar a área contestada como ‘parte do seu [do Brasil] território reclamado pela República Argentina’, o autor deixou claro seu posicionamento sobre o tema. Ao produzir um documento dotado de grande precisão cartográfica, nos lembra que a história jamais pode ser tomada como uma coleção de processos pré-determinados. Dependeu de um único homem a possibilidade de ouvirmos cotidianamente o idioma espanhol nas ruas de nossas cidades – Grover Cleveland. E foi em função do excepcional trabalho realizado por outro homem que isso não aconteceu e que, hoje, os limites do território brasileiro se encontram nos arredores de Foz do Iguaçu ao invés de aqui – José Maria da Silva Paranhos Júnior.

O que remete uma vez mais à extraordinária riqueza histórica dessa região. Que dizer do terreno onde se encontra o marco da divisa na colônia Jangada, em Porto União? Neste lugar é possível encontrar um monumento de primeira grandeza que marca a existência de uma fronteira interestadual criada após uma guerra responsável por milhares de mortes, fato único em todo o país. Ao lado do marco, o visitante pode no mesmo olhar desfrutar da vista do belo rio Jangada e saber que há apenas pouco mais de um século ficou definido que a margem oposta não pertenceria a um país estrangeiro. Pode refletir que o marco que hoje jaz, uma vez mais, abandonado bem poderia estar marcando uma fronteira internacional. E que o fato de estar abandonado – como, de resto, todo o terreno – bem mostra o quanto ainda precisamos avançar enquanto sociedade na compreensão e valorização de nossa própria trajetória. Trata-se de um dos meus lugares favoritos. Um pedaço de chão cuja beleza apenas rivaliza, como tão bem me ensinou o mapa preservado pelo amigo Roberto Domit, com sua importância histórica para o processo de definição territorial dos dois principais Estados nacionais da América do Sul.

Veja Também

PROJEÇÕES DA HISTÓRIA

Carta

Enquanto organizo e manuseio minha coleção de selos, me pego a divagar sobre a sutil arte da comunicação manuscrita evocada por essas pequeninas peças de papel colorido. Não foi durante muito tempo, mas a verdade é que cheguei a receber e escrever algumas cartas. Aprendi as regras de sua confecção na escola. Fui convencido a buscar melhorar minha letra cursiva – até hoje uma catástrofe, aliás – com o argumento de que nada adianta escrever se o leitor não conseguir compreender o que foi escrito. Um dos princípios fundamentais de qualquer bom missivista sempre foi o cuidado com a elaboração de uma boa carta, com texto limpo, claro, educado, dotado de bom conteúdo. Escrever com pressa era um erro colossal, não pensar no destinatário, um pecado dos mais graves. Bem escrever sempre requereu tempo, cuidado, paciência. Aguardar por uma resposta, ainda mais tempo, cuidado e paciência.

Não gosto de rememorações saudosistas que sempre terminam com a fatídica constatação: “no meu tempo é que era bom! ” Primeiro porque essa conclusão geralmente não é verdadeira, referindo-se a coisas tão traumáticas quanto merthiolate que ardia mais que a eternidade no inferno e programas televisivos dominicais que representavam o maior incentivo então existente para não ligar a televisão no domingo. Segundo porque não se trata de julgar qual época é melhor – todas tem seus pontos positivos e negativos – mas sim de constatar diferenças e, a partir delas, propor reflexões. E, no que toca à comunicação em particular, uma volta mesmo que parcial ao mundo das cartas não faria nada mal. Algumas cartas representavam, por si só, uma declaração de carinho. Outras, redigidas em várias páginas e em grande profusão, ainda hoje são estudadas como fontes de algumas das maiores ideias que o gênero humano já produziu nas mais diversas áreas do conhecimento. Alguém realmente imagina, de posse de suas plenas faculdades mentais, o estudo das atuais baixarias nas redes sociais como fonte de qualquer ideia que preste em, digamos, cem anos? Convenhamos que, se for o caso, estaremos em muito maus lençóis.

Tampouco aplicativos de bate papo oferecem uma mídia de comunicação melhor. Foram pensados para trocas de mensagens curtas e práticas, coisa de não mais do que meia dúzia de palavras. “Você vem? ” “Vou! ”. Eis a conversa perfeita para um WhatsApp ou Facebook Messenger. Não inícios e términos de relacionamentos. Contratações e demissões. Conversas existenciais ou que tenham a ver com o estado emocional dos envolvidos. Como considerar um “eu te amo” escrito por alguém que você não está vendo? Ou interpretar um daqueles torturantes silêncios que se seguem, por vezes, a algumas das perguntas mais importantes que um ser humano pode conceber? Um lado coloca e empenha sua existência sentimental em uma mensagem artificialmente curta e recebe, em troca, o silêncio. Que representa?

ZygmuntBauman, o famoso pensador polonês, notabilizou-se pela formulação do conceito de liquidez das relações e sentimentos pós-modernos (por detestar esse termo, substituiu-o por “modernidade líquida”). Tal como os átomos dos elementos químicos no estado líquido, mais separados e em menor interação que aqueles constituintes dos elementos em estado sólido, as pessoas estariam imersas na imediatidade e rapidez, menos preocupadas com a longa duração e com as consequências a longo prazo de suas decisões. Não mais cartas e todo o seu necessário investimento temporal e emocional, mas curtas mensagens tão rápidas de escrever quanto fáceis de apagar. Nada que requeira tempo e concentração vale a pena, o antigo deve ser completamente eliminado em nome da última novidade. Não mais passado, raízes, histórias. Não mais selos para colecionar ou cartas antigas com suas belíssimas letras manuscritas para fazer rememorar. Na imediatidade absoluta dos tempos que correm, poucas coisas estão mais fora de lugar do que uma coleção de selos. Exatamente por isso, decidi iniciar a minha. Porque no meu tempo nem tudo, definitivamente, era melhor. O que não significa que prefiro o modo como são hoje. Fico, então, no limbo. Entre a solidez de um passado idealizado e a liquidez de um presente constatado, me deixo estar no magnetismo dos pensamentos insuficientemente formulados. E na curiosidade de pequeninos pedaços de papel colorido que hoje, para a imensa maioria dos seres humanos, simplesmente não dizem mais nada. Até breve!

PROJEÇÕES DA HISTÓRIA

A volta da Maria Fumaça

Pelo segundo final de semana consecutivo, o apito silvou no vale do Iguaçu. Novamente temos uma locomotiva circulando pelos trilhos que, por décadas, foram a principal fonte de riqueza e o principal meio de acesso a Porto União da Vitória. Trilhos que respondem por alguns dos melhores capítulos de nossa história, e por aquele que marca uma das maiores catástrofes na trajetória da república brasileira. Trilhos que nos explicam quem somos e como chegamos até aqui. Trilhos sobre os quais não mais trafegam mercadorias ou passageiros em viagem, mas famílias interessadas em entrar em contato com suas próprias origens através das trajetórias dos antepassados que, décadas atrás, escolheram se estabelecer aqui. O acontecimento que estamos presenciando é histórico, como históricos são os elementos que o compõem.

A revigorada locomotiva Lima, fabricada em 1913 na cidade de mesmo nome localizada no estado de Ohio, Estados Unidos, nos convida a refletir sobre o momento que atravessamos em nível mundial. Produzida sob encomenda da Brazil Railway Company, de Percival Farquhar, foi uma das muitas mercadorias transportadas de navio ao Brasil em uma época em que o livre comércio era a tônica na economia mundial. Barreiras alfandegárias representavam um anátema que nenhuma nação gostaria de invocar e, ainda que as nuvens escuras da guerra surgissem, ameaçadoras, no horizonte, os Estados Unidos despontavam como uma das principais potências econômicas do planeta e o Brasil, assim como a vizinha Argentina, atravessava uma fase de crescimento econômico que se tornaria extremamente rara no século seguinte. Tudo seria perdido com a Primeira Guerra Mundial que, entre 1914 e 1918, mataria milhões de seres humanos e marcaria o início de um processo de criação de medidas protecionistas que levariam à maior crise econômica de todos os tempos, em 1929, e ao surgimento de alguns dos regimes políticos mais nefastos jamais imaginados – os regimes totalitários da Alemanha, Itália e Japão. No momento em que as questionáveis decisões tomadas pelo mandatário da maior potência do planeta ameaça lançar a todos em mais uma crise de consequências imprevisíveis, é oportuno lembrar que a humanidade será sempre maior que um grupo específico, e que enfrentamentos em grande escala sempre provocam prejuízos incalculáveis para todos os envolvidos.

Quando falamos da ferrovia que atravessa nossas cidades é impossível esquecer que a sua construção provocou a morte de milhares de pessoas nos conflitos do Contestado, ocorridos entre 1912 e 1916 (de acordo com os registros oficiais). A questão agrária que motivou a revolta de tantos caboclos continua a ser uma das mais graves questões sociais de nosso país, assim como o ideal de modernidade excludente que motivou a realização de obras de grande envergadura, com investimentos estrangeiros e sem maiores preocupações com o impacto social que seria provocado nos lembra que o progresso só é digno desse nome quando é para todos, e que os ideais de uma elite de modo algum podem se sobrepor aos interesses de toda uma população. Somos um só país, uma só nação. Essa simples constatação, sempre que relembrada, serve como uma proteção eficaz contra a repetição dos eventos trágicos que marcaram nossa história naqueles tristes anos.

Se a ferrovia nos obriga a lembrar desses terríveis acontecimentos, também nos convida a lembrar que, sem sua existência, certamente não estaríamos aqui. Porto União da Vitória já existia quando os trilhos chegaram, em 1905, mas apenas como um pequeno e empobrecido povoado. Foi com o tráfego dos trens que novos moradores chegaram – muitos oriundos de outros países -, que a economia local se desenvolveu e que a antiga vila se tornaria uma das cidades mais importantes do Paraná. As duas estações que aqui existiam estiveram, na década de 1930, entre as que recebiam o maior tráfego de passageiros em toda a rede ferroviária paranaense, o que motivou à construção e inauguração, no início da década de 1940, de uma das mais ricas e imponentes estações ferroviárias do sul do Brasil: a Estação União. Marcada por sua arquitetura em art déco, então adotada em algumas das principais construções do mundo ocidental, representa a união simbólica dos estados divididos pela guerra e figurou, por décadas, entre as mais rentáveis da Rede de Viação Paraná – Santa Catarina; de fato, em 1956, foi a segunda estação mais lucrativa de toda a rede, atrás apenas da de Londrina, então no auge da produção cafeeira. Hoje é um dos prédios mais icônicos de toda a região.

A inauguração do passeio turístico ferroviário representa, por fim, um capítulo fundamental na adoção, em nossas cidades, de um novo modelo econômico que tem no turismo um de seus elementos centrais. Juntamente com os novos complexos do Morro da Cruz e do Morro do Cristo, servirá de atrativo para pessoas que, vindas de outras regiões, movimentarão o setor local de serviços gerando renda e oportunidades em várias atividades. Com isso ganharemos todos que, para além de mais empregos e de um agradável passeio de fim de semana, veremos valorizada nossa identidade enquanto povo dotado de uma história única, rica em acontecimentos extraordinários e lições tão valiosas quanto imprescindíveis. Seja bem-vinda de volta, Maria Fumaça! Estávamos com saudades!

PROJEÇÕES DA HISTÓRIA

Vau do Rio Iguaçu

Não existia em lugar algum do interior do Brasil, em meados do século XIX, outra forma de transporte que não o lombo das mulas ou a correnteza dos rios. Falo de uma época em que os caminhos precisavam ser abertos a golpes de facão, e em que as pequenas comunidades do interior eram habitadas por pessoas empobrecidas demais para morar nos grandes centros ou ambiciosas demais para viverem calmamente das atividades geralmente aceitas pela “boa sociedade”. Nas cidades maiores podia-se amealhar algum dinheiro e bom nome. Mas a riqueza verdadeira apenas poderia ser conquistada nos desconhecidos sertões, terras longínquas e desconhecidas geralmente desconhecidas dos frequentadores de saraus e dos editores de jornais das grandes capitais. Eram anos, também, nos quais muitos dos mais modestos membros da nascente classe média brasileira possuíam ao menos um escravizado para chamar de seu, muitas vezes concedendo a esses uma liberdade cuidadosamente medida e controlada para trabalhar a seu ganho, repassando parte dos rendimentos a um senhorio ansioso por amealhar mais alguns trocados para o atendimento das despesas domésticas enquanto aguardava, resignado, pelo dia em que a alforria definitiva lhe seria cobrada mediante pagamento (integral ou não, isso variava de acordo com as relações interpessoais estabelecidas) dos valores estipulados em lei.

Foi nesse contexto que a descoberta de um vau no rio Iguaçu, em 1842, no interior de densa mata atlântica de araucárias, deu início à povoação que viria a se tornar a vila do Porto da União. Local privilegiado de travessia do volumoso curso d’agua, ao permitir o encurtamento das viagens realizadas pelo recém-aberto caminho de Palmas começou a atrair todos aqueles que, interessados no transporte de mercadorias, aqui se estabeleceram em busca dos lucros que não poderiam ser obtidos em outras paragens. Viajantes vindos de longe, trazendo consigo volumosas cargas nos dorsos de robustos muares, se viam obrigados a constituir morada temporária sempre que a estação das chuvas aumentava a força da correnteza impedindo, por vezes durante várias semanas, a travessia e a continuidade da jornada. Sua presença incentivou a abertura das primeiras casas de comércio e prestação de serviços, atraindo ainda mais moradores e motivando, paulatinamente, o crescimento do improvável povoado. Não restam dúvidas de que décadas antes da chegada do coronel Amazonas Marcondes e dos primeiros imigrantes europeus para cá transportados sob reiterados incentivos dos governos nacional e estadual, essa foi uma cidade fundada e ocupada por tropeiros e por todos aqueles associados a essa fundamental atividade econômica.

O que nos remete à efeméride da data em que escrevo essas linhas – 20 de novembro, Dia da Consciência Negra – e a um reiterado mito ainda corrente em nossas cidades: aquele que afirma não ser a escravidão um elemento importante em nossa trajetória histórica. De fato, não foram poucas as vezes em que ouvi essa afirmação proferida em tons de verdade reforçada pela lógica de um raciocínio lógico. Sendo essa uma comunidade originariamente pobre formada por despossuídos e, muitas vezes, desterrados empenhados em construir uma nova vida a partir de pequenas roças e comércios de importância apenas local, simplesmente não existiria na economia dos primeiros tempos recursos monetários suficientes para sustentar a compra e manutenção de escravizados, um luxo tornado inacessível pela Lei Euzébio de Queiróz que, em 1850, tornou efetiva a proibição da importação de novos plantéis proscrita em teoria (mas não na prática) desde 1831. O argumento faz sentido, mas ignora um fato fundamental: as inúmeras tropas que por aqui passaram eram formadas, em grande medida, por escravizados adquiridos especificamente para compô-las. Tratava-se de trabalhadores valiosos e avidamente procurados por sua experiência no manejo das mulas e por seu conhecimento dos duros caminhos do interior, pessoas que muitas vezes recebiam rendimentos e privilégios apenas sonhados pelos trabalhadores das fazendas de café do interior paulista e fluminense. Eram, ainda assim, escravizados. E, como tais, muitos estavam ansiosos por buscar a própria liberdade tão logo se viam sozinhos no interior da mata fechada, acontecimento banal nos longos e numerosos dias que compunham as longas e cansativas viagens.

O impacto dessas fugas fica evidente na formação do grupo social característico de nossa região: o caboclo. Tantas vezes ignorado e atacado pelas forças de um estado excludente e violento, traz em sua cultura marcada pela prevenção contra o forasteiro os sinais da busca por uma existência reservada longe de forças que por muito tempo intentaram controlar seus movimentos e limitar sua autonomia. Base de nossa comunidade no que ela tem de mais original, representa mais um interessante e rico desdobramento da existência, por mais de três séculos, de uma das instituições mais cruéis e nefastas da história da humanidade em nosso país. Constitui a um só tempo, portanto, elemento fundamental na formação da sociedade em Porto União da Vitória e objeto privilegiado de reflexão em um dia como hoje, no qual nossa dívida para com todos os grupos excluídos ao longo dos séculos deve ser debatida e suas trajetórias únicas e enriquecedoras, valorizadas. O vale do Iguaçu, como todo o resto do país, não pode se furtar a essa tarefa inescapável, como obrigação relacionada ao respeito com sua própria história. Até a próxima!